|

Ville pharaonique, vue générale (1999) Au premier plan les petites dépressions correspondent à la partie, non fouillée, de cette occupation ; à gauche vestiges de pierres du temple égyptien ; au bord du Nil, les cultures irriguées.

Cliché réalisé à 45 mètres d’altitude avec un 24 mm. |

|

Ville pharaonique, vue latérale (1999) Sur ce cliché on discerne bien, à droite des vestiges fouillés de la ville, des éléments du fort turc à droite avec en particulier deux bastions aux premiers plans.

Cliché réalisé à 100 mètres d’altitude avec un 24 mm. |

|

Ville pharaonique, vue rapprochée (1999) au dessus de la partie fouillée. au fond, vestiges du fort Ottoman.

Cliché réalisé à 100 mètres d’altitude avec un 24 mm. |

|

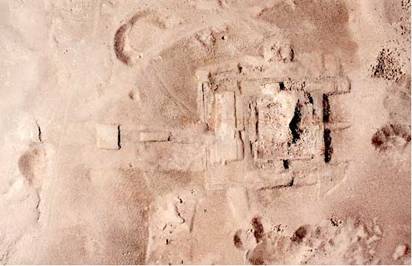

Le temple de la ville pharaonique, (1999) : vue verticale agrandie pour permettre une meilleure visualisation.

Cliché réalisé à 100 mètres d’altitude avec un 24 mm. |

|

La maison de fouilles au bord du Nil |

|

Ensemble de petites dépressions groupées (2 à 3 mètres de diamètre) qui sont autant de traces d'un habitat remontant à près de 8 millénaires (photo B.N. Chagny et A. Hesse).

Cliché réalisé à 100 mètres d’altitude avec un 24 mm |

|

Au bord du Nil, la ville pharaonique (partiellement fouillée), son temple et sa nécropole (voir "Saï p.2") témoignent de l'occupation stratégique égyptienne du Nouvel Empire (1300-1070 av.J.C.). L'émergence de l'État napatéen (VIIIe siècle av. J.-C.) permet de retrouver le fil de l'évolution avec une nouvelle nécropole dont l'utilisation s'est maintenue jusqu'à nos jours. Il est encore difficile d'évaluer l'extension des différentes zones funéraires (napatéennes, méroïtiques, groupe X) du fait de l'implantation des sépultures chrétiennes puis musulmanes. Un fort ottoman, recouvrant partiellement la ville pharaonique, témoigne de l'occupation turque au XVIe s. de notre ère. |

|

Elle mesure environ 10 m de côté. Aucune tombe n'a été retrouvée dans ses fondations (nouvel empire)

Cliché réalisé à 20 mètres d’altitude avec un 24 mm. |

|

Vue générale du site. Cette nécropole (400 ap. J.C.) comporte des centaines de tombes circulaires. Elles mesurent entre 5 et 10 m de diamètre et ne renferment quasiment aucun matériel funéraire.

Cliché réalisé à 90 mètres d’altitude avec un 24 mm. |

|

Proche des confins méridionaux du Batn-el-Hagar, l'île de Saï mesure environ 12 km de long sur 5,5 de large dans ses dimensions maximales. Elle fut de tout temps un important centre de peuplement et joua, par sa position, un rôle stratégique de premier ordre à l'époque historique. Son caractère insulaire lui a permis d'échapper en partie aux destructions diverses qui ont affecté les rives du Nil. L'exploration archéologique, commencée en 1954, a permis de découvrir les différentes périodes d'occupation de l'île. Le plus ancien matériel retrouvé date du paléolithique inférieur, et l'on peut suivre l'occupation des rives anciennes du Nil du néolithique ancien à nos jours. La culture Kerma (voir "Saï p.2 & p.3) est richement représentée par ses grandes tombes circulaires dont les plus grandes mesurent près de 40 m de diamètre (ca. 1750-1550 av. J.C.). (M.A.S. : Mission Archéologique de l'Île de Saï ) |

|

Le Soudan |